2人で音を鳴らしたら、「対話」できる。音楽家・曽我大穂が描く、誰もが音を鳴らせる世界

新型コロナウイルスの流行をきっかけに、結婚式のあり方が一気に多様になりました。「結婚」や「結婚式」に対する価値観にも大きな変化が生じている今こそ、先のミライに想像を馳せてみることで、「結婚」や「結婚式」の価値とあらためて向き合いたい──。そんな思いでウエディングパークが企画したのが、未来の結婚式を体験するプロジェクト「Wedding Park 2100 ミライケッコンシキ構想」です。

このプロジェクトによる特別イベントには、毎年クリエイターの方々に参画していただき、作品を通じて参加者の方々と「未来の結婚式」を体験してきました。まさに「結婚・結婚式のミュージアム」のようなイベントは、たくさんの企業・団体の方々に賛同いただきながら、規模を広げています。

3回目となる今回は、2023年3月に「Parkになろう―結婚式は未来の新しいパブリックに―」展を開催。ウエディングに公共性を取り入れていくために、東京では渋谷区立宮下公園、大阪ではグランフロント大阪の2会場で実施しました。

3月21日限定で東京会場で開催されたのは、音楽家・曽我大穂さんによる参加型音楽ライブ「みみをすます」です。さまざまな音の鳴る楽器や日用品がずらりと並べられたテーブルには、ライブ中でもそうでないときでも、通りがかった人が引き寄せられて音を鳴らしている姿がたくさん見られました。

曽我さんがパフォーマンスを通じて実現したかったのは、2人以上で鳴らす音楽を通じた「対話」だったと言います。曽我さんにオファーした「Wedding Park 2100」企画・染谷拓郎さんとともに、パフォーマンスを終えた曽我さんのお話を伺ってみましょう。

■ プロフィール

曽我 大穂(そが だいほ)

1974年、奈良県生まれ。音楽家と裁縫師によるサーカスのような舞台芸術グループ「仕立て屋のサーカス」主宰・演出。音楽グループ「CINEMA dub MONKS」リーダー。フルート、ハーモニカ、鍵盤楽器などのさまざまな楽器を使う音楽家であり、舞台演出家。

公式サイト / Instagram

2人以上で音を鳴らし、音を通じて対話する

── まずは、曽我さんのご活動について教えてください。

曽我:僕はこれまで音楽を続けてきて、ジャムバンド「CINEMA dub MONKS」や2014年に立ち上げた「仕立て屋のサーカス」の活動をしています。仕立て屋のサーカスでは、服飾家のスズキタカユキとチームと一緒にサーカスのような舞台芸術をつくっていて、国内外で公演してきました。今回のようなワークショップをすることはわりと珍しいですね。

── 曽我さんには今回、「Parkになろう —結婚式は未来の新しいパブリックに—」展で参加型の音楽ライブをしていただきました。どのような経緯でのオファーだったのでしょうか?

染谷:お声がけをした私からお話すると、今回の「Parkになろう」で音を取り入れたいなと思ったときに、これまで何度かご一緒してきた曽我さんが思い浮かんでお声がけしました。

曽我さんがこれまで手がけてきたプロジェクトとは毛色が異なるオファーだと思いながらも、「結婚」に関するイベントで「2人以上で鳴らす」ようなことをお願いできないかな、とご相談したんです。

曽我:お話をいただいたときは確かに意外に感じましたが、おもしろいお話なのでやってみよう、と決めました。というのも仕立て屋のサーカスとして公演するうちに、音楽の表現を追求するためにはいつもと違うベクトルの活動もしていたほうがアイデアが広がるんだな、と気づいたんです。

それに、自分を呼んでくれた地域が少しでもよくなったらいいな、とも思っていて。音楽活動だけではなかなか地域に踏み込めなかったけれど、仕立て屋のサーカスを立ち上げたことで、以前よりも地域に関われるようになってきた感覚があるんです。そんなタイミングでのオファーだったので、公園で音を鳴らすことで地域にも関われたらいいなと思って、お受けすることにしました。

── 染谷さんからのお題である「2人以上で鳴らす」ことについては、どのように受け取ったのでしょうか?

曽我:「2人以上」って、言葉ではないけれど音で会話をすること、つまり「対話」の一つだなと思いました。ちょうど「対話」が自分のテーマになっていたことも、今回お話を受けたきっかけになったんです。

というのも、娘の学校のことがきっかけで文部科学省の資料を読んだら、「対話重視の教育」について書かれていると知って。確かに対話ってテクニックが必要ですし、労力がかかるから、油断すると自分もすぐに「一人がいいな」と思っちゃいます。でもコロナ禍がきっかけで夫婦で話し合うことが増えましたし、そういう小さな単位の会話の積み重ねが、町の仕組みや社会のあり方につながっていくことも実感したんです。

そんな対話から逃げたくなるけれど、逃げてばかりではだめだなと思っていたタイミングだったので、音楽を通じて2人以上で気配を感じ合い、「対話」することにチャレンジしてみたいな、と思いました。

計算どおりにならないからこそ、音楽はおもしろい

── 「2人以上で鳴らす」ために、どのようにワークショップの内容を検討されていったのでしょうか。

曽我:限られた人数のワークショップであればお題が出せますが、今回は不特定多数に向けたワークショップだったので、どうやって設計するかは正直悩みましたね。どういうアイデアがいいかを考えていった結果、渋谷の公園で開催することを踏まえて、打楽器奏者にサポートに入っていただくことにしたんです。

打楽器なら誰でも手を落とせば音が鳴りますし、キツツキが幹をつつくような音やガムランのような音を鳴らせたら、渋谷の喧騒にうまく馴染むんじゃないかなと。そこでパーカッショニストの岩本象一さんに入っていただき、一緒にアイデアを出していきました。

── お二人の間ではどのようなイメージを膨らませていたのでしょうか?

曽我:はじめに岩本さんが出してくれておもしろかったのは、「宮下公園にあるものって全て叩いていいんですかね?」って。さすがに完成したばかりなので(笑)、公園にあるものではなく、叩いたら音が鳴るものを集めてワークショップを構成しよう、と決めました。

── お二人が会場に持ち寄られたたくさんの「音が鳴るもの」に人がどんどん引き寄せられて、自由に鳴らす光景が生まれていました。

曽我:今回は創作楽器を二人で持ち寄っています。「チャラパルタ」なんて結婚式にぴったりなんです。祝いの席でチャラパルタを使って、みんな陽気に歌ったり踊ったりするらしくて。しかも必ず、2人以上で演奏するんです。1人では演奏しないところが、今回の「Parkになろう」にぴったりだなと思いました。

── 実際にワークショップをされてみて、どんなことを感じましたか?

曽我:まずはもともと想定していた、ワークショップの狙いをお話しますね。みんなが好きな音を鳴らすうちに「いいな」と思う音を2つ見つけたら、その2つの音をあるテンポで鳴らし始める。そしてゲームのようにやわらかいルールをいくつか決めながら、そのときにしか生まれないセッションを形にできたら、と思っていたんです。

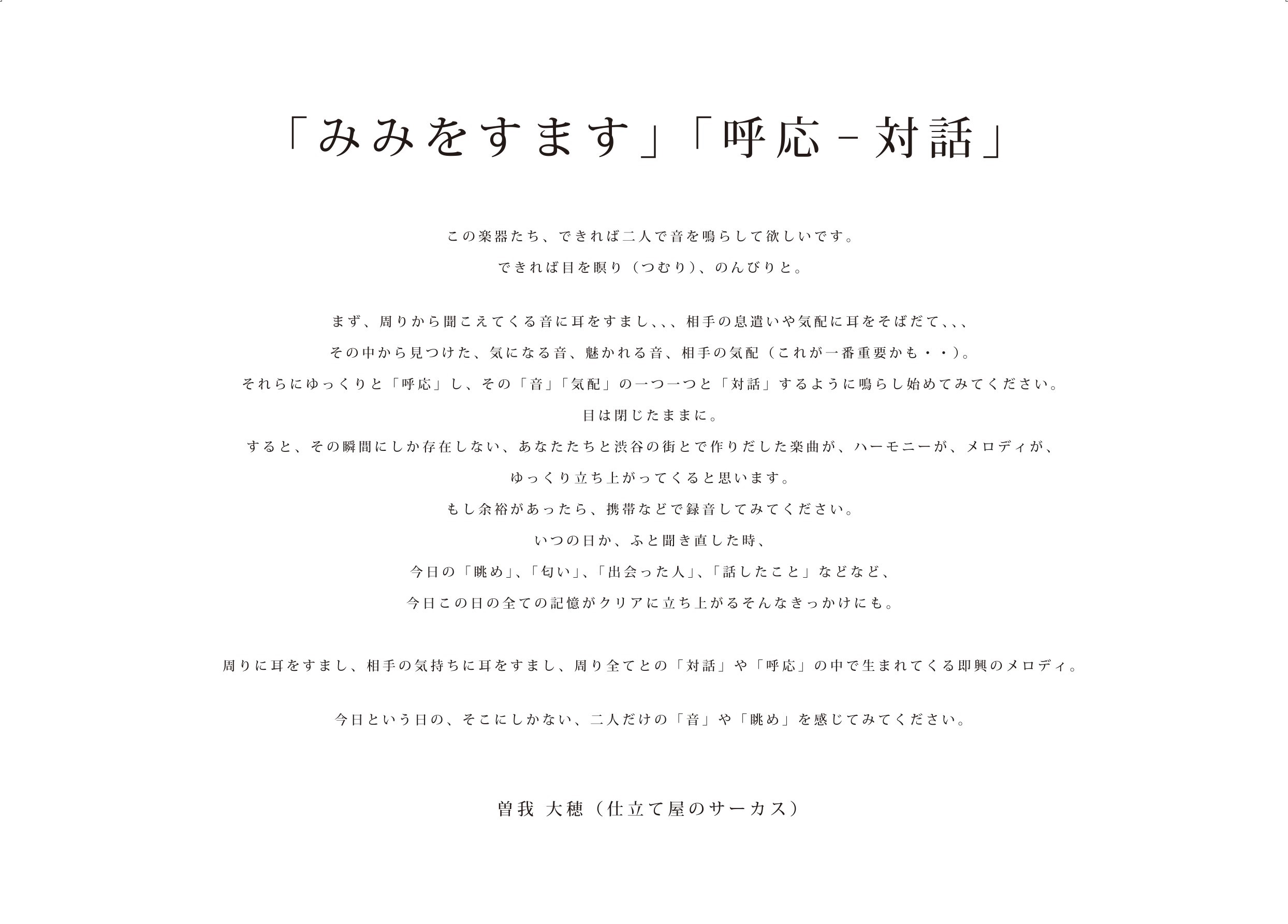

曽我さんが今回のパフォーマンスに寄せた文章

曽我:でも、計算したようには全く進まなかったですね。力技で「こうしてください」と説得したらできたかもしれないけれど、散歩の途中に寄ってたまたま音を鳴らそうとした人に、そこまで伝えるのも違うなと。気軽に参加できることと、生み出したい音楽があることのバランスはちょっと難しいなと感じました。

── そうだったんですね。でもワークショップの時間かどうかに関わらず、曽我さんのブースには子どもから大人まで常に誰かが音を鳴らすことを楽しんでいた印象があります。

曽我:そうですね。だから今日は「計算どおりにいかない」からこそのおもしろさも教えてもらいました。僕はついつい音楽ってちゃんと形にしてしまうけれど、みんなこんなにバラバラで自由なんだなと。すっかり忘れていましたが、それって対話も一緒ですよね。

バラバラの音楽を感じながら、今度はみんなが好きな楽器を鳴らすだけで完結するワークショップを実現できないかな、と考えていました。もっと大量の楽器が必要かもしれないし、ワークショップとして成立しないかもしれない。頑丈で、壊れてもすぐに修復できるような楽器を揃えて、一日中好きなように叩いてもらう。でもバラバラの音が、空間を支配しすぎない。そんな音楽をやってみたくなりました。

誰もが心にともしている、音楽の灯に気づくきっかけに

── 曽我さんのブースには日用品やおもちゃも置かれていて、「ここからこんな音を出せるんだ!」と新鮮な驚きがありました。

曽我:楽器屋に行かなくても、楽器って目の前のあちこちにあるんですよ。音楽って、ミュージシャンの姿や音楽の授業を通じて、きちっと完成していないと人前で音楽をやってはいけないかのようなイメージがあるかもしれない。でも本当は、定型はあるけれど、自由なんです。

── 音楽に参加するハードルを下げることも、曽我さんがやりたいことの一つなのでしょうか?

曽我:そう思います。僕が音楽を通じて目指したいのは、世界中の誰もが、得意な楽器や自信のある音楽的なアプローチを何かしら持っていて、どこかで演奏が始まるとそこにいる全員が参加するような世界なんです。手拍子が上手かったり口笛の音が独特だったり、なんでもいい。みんなが音楽をできる状態になっていくのが、僕にとって一番嬉しいなと思います。ワークショップがその一つのきっかけになったらいいですね。

── 曽我さんのワークショップを通じて、音楽を仕事にしているかどうか、その音楽が人前で披露できるものかどうかは関係なく、音楽を楽しむ姿勢を教えてもらったように思います。

曽我:それはよかったです。コロナ禍で、「音楽の灯を消すな」といった言葉が出てきていました。たしかに僕も音楽の仕事が止まりましたが、でも隣を見てみると、うちの子どもたちが大声で『アンパンマンのマーチ』を歌っていて。音楽の仕事はなくなっても、音楽の灯が消えることはないんだな、と実感しました。

音楽を仕事にするかどうかに関係なく、その人の中にある音楽の灯が浮かび上がったり、大きくなったりするきっかけをつくれたら嬉しいですね。

(取材:染谷拓郎(株式会社ひらく)・菊池百合子 / 文:菊池百合子 / 写真:関口 佳代 / 企画編集:ウエディングパーク)